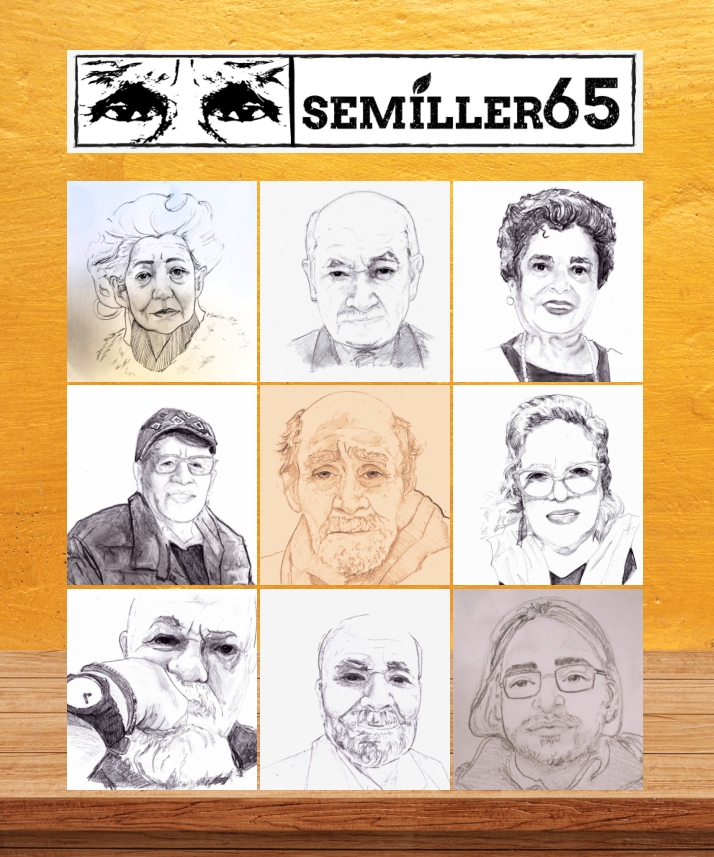

Por Gabriel Páramo///Semillero65

Ciudad de México,(31-07-2024).-Empezaré esta columna con dos confesiones. La primeras, es que la mayoría de lo que sé sobre educación es fruto del tiempo y la reflexión como estudiante y profesor. He pasado cerca de un cuarto de siglo en las aulas como estudiante (desde un año de kínder, hasta una maestría completa, además de una especialidad y otra maestría con gran avance, pero incompleta, y cientos de horas de cursos y seminarios), hasta más de 30 años como docente en educación superior en niveles de licenciatura y especialidad, además de la impartición de talleres, cursos, diplomados y seminarios.

Además, he participado en coloquios y seminarios que abordan el tema de la educación, así como he escrito artículos de divulgación y ensayos que abordan estos y otros temas afines, que se han publicado en libros, revistas y periódicos. Por supuesto, he conocido a decenas de compañeros profesores, a cientos de alumnos y algo he leído sobre educación.

Todo lo anterior no es para presumir (bueno, si atendemos al buen doctor Freud, tal vez sí, un poco) sino para establecer que el tema no me es ajeno. Reconozco, también, que carezco de un conocimiento sistemático y, lo que pareciera más importante en el mundo escolar actual, con evidencias de mi manejo en temas pedagógicos, de currículo y temas por el estilo.

La segunda confesión es que la vocación por la docencia me llegó de una manera hasta cierto punto sorpresiva, o forzada. La verdad es que odiaba la idea de ser profesor, consideraba que era la peor idea laboral posible, pero resultó que, como dice el vallenato del acordeonista colombiano Omar Geles (Geles, 1992):

Los caminos de la vida

No son como yo pensaba

Como los imaginaba

No son como yo creía

Los caminos de la vida

Son muy difícil de andarlos

Difícil de caminarlos

Y no encuentro la salida

Así que empecé a dar clases universitarias, lo que me cambió la vida y, como escribí antes, me permitió descubrir mi vocación, y complementar de manera única mi trabajo periodístico.

Conforme esto, me pregunto qué es lo que estamos enseñando en las escuelas pues me da la impresión que cada vez más, universidades e instituciones de otros niveles, más que enseñar a pensar, a desarrollar el pensamiento crítico o a cuestionar, tienden a enseñar al alumnado a hacer trabajos específicos, como si fueran ediciones del antiguo programa televisivo “Cositas” o clases de la mítica Universidad de la Hamburguesa.

La formación teórica se ve desplazada por el tallereo, por la solución inmediata a problemas o situaciones relacionadas con la “eficiencia” o la “productividad”. Así, en ocasiones se dejó de enseñar a los niños los números romanos porque “nadie los emplea”, cuando en realidad, el aprendizaje de estos (o de los números mayas o cualquier otro sistema) prepara a los estudiantes para hacer inferencias, comparaciones y entender el complejo mundo de las representaciones.

Alumnas y alumnos del sistema educativo se frustran si la materia es de las odiadas “teóricas” porque se les ha enseñado desde la primaria que solo lo de aplicación inmediata tiene sentido, que si no, no es “útil”. Ya en una ocasión un grupo de alumnos me aseguró, enfático, que la semiótica no tenía ningún interés para sus labores de reportero; por eso, en las universidades particulares, y en algunas públicas contaminadas por el virus de la neoliberalidad, una de las preguntas de evaluación para el desempeño docente es, palabras más o menos, “cuánto de esta materia te será útil en tu vida profesional”, una vez más, como nos recuerda Omar Antonio Geles Suárez:

Yo pensaba que la vida era distinta

Cuando estaba pequeñito yo creía

Que las cosas eran fácil como ayer